明清时期,当客家人从粤北山区辗转来到白云后,他们将客家山歌、客家风俗等一并带到了白云,其中也包括独具特色的客家围屋。历经数百年的发展,白云客家围屋不仅保留了原本的客家建筑风格,也融入了广府文化元素,构成了白云广府、客家建筑两相宜的独特建筑格局。

白云时事 文/陈若兰 图/石建华

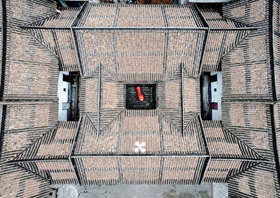

位于嘉禾街长湴村的崇德堂,是典型的方形围屋建筑。

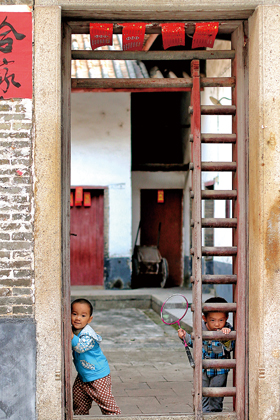

客家围屋兼具住人、祭祖功能。图为小孩在趟栊门前玩耍。

方形围屋 沿山分布

俗话说,逢山必有客,逢客必有山。有别于旧时白云人逐水而居,沿着流溪河两岸繁衍生息,客家人在迁至我区后,多沿山地定居。

“根据相关族谱记载,白云的客家人大多是清代由梅县蕉岭迁徙至此,并带来了客家人建筑的建造工艺。”区文遗办冼永城介绍,如今,在我区太和、嘉禾、东平、永平、长红、科甲水、同和、京溪、钟落潭等地,这一带的客家建筑特色明显。

比较特别的是,白云的客家围屋以方形围屋为主。“300多年前,我们的祖先从梅州五华县迁移而来,当时带来了先辈的衣冠冢——一对鞋子,就此定居。”嘉禾街长湴村陈氏后人陈耀威告诉笔者,到此定居后,家族不断壮大,随之在村里建起了5座围屋,其中崇德堂是保存最完好的一座。

坐落于长湴村广新街99号的崇德堂,又称广安堂,是典型的方形围屋建筑,其占地面积1070平方米,坐东北朝西南,分上厅、下厅,布局以祠堂为中心,左右各建两排横屋,呈上下、左右对称的建筑风格。其中,第一进、第二进的中心部分为宗祠,正厅是供奉祖先遗像、节时祭祀、举行红白喜事的地方。

据族内的老人讲述,崇德堂始建于1915年。陈耀威介绍说,小时候,自己就住过围屋,方形围屋最大的特点,就是上下厅间隔着一个天井,天井上方不盖瓦,下雨的时候,天井上方的雨水淅淅沥沥地流下来,但在围屋间穿行,又丝毫不湿身。

与崇德堂相似的客家围屋,在长湴村还有4座,它们均绕着村内唯一的陈氏大宗祠分布。“一般族人迁居一地,在五代之后开始建祠堂,陈氏大宗祠以‘大宗祠’命名,是族人迁徙至此不断壮大的表现。”广东省文化传播学会氏族文化研究专业委员会常务副主任兼秘书长陆上堂介绍。据悉,陈氏大宗祠为广府风格,占地面积644平方米,中路为正祠,左右为衬祠,以青云巷相隔。由此,形成了客家风格围屋围着广府风格宗祠的独特格局。

就地取材 讲究实用

“长期的文物建筑考察发现,客家围屋在使用功能和建筑风格上,和广府建筑有着明显的不同。”冼永城介绍,与注重礼制的广府建筑相比,客家围屋更加朴素,在建筑材料的使用上彰显智慧,就地取材。

位于我区太和镇头陂村的维经公祠,就是这样一座客家风格围屋。这座建立至今已有270余年的祖祠,主要纪念先祖维经公于乾隆年间(1736年),自广东五华县长布镇河漠村迁居此地后,一脉枝叶繁荣,齿德堪嘉。该祖祠建筑材料取当地河里的石头,很少选用装饰材料,而是采用“金包银”建造结构,建起左右对称的围屋。

“旧时以水运为主,环山而居的客家人要靠水路运石料并不容易,而这种‘金包银’的建筑结构,就非常适合他们。”冼永城介绍,所谓“金包银”建造结构,即该房屋外为青砖镶嵌,内为泥砖堆砌,三合土墙木结构,三合土即黄泥、石灰、沙子制成的材料。建成的公祠不见水泥痕迹,却庄严紧密。

据当地村民介绍,围屋夏季阴凉,冬季藏风聚气。这一明显的特点,为兼具住人功能而设。笔者走访维经公祠看到,祖祠中间供奉着先祖,两边数十间屋以住人为主。

位于我区同和街新庄社区的范家大屋,同样兼具住人、祭祖功能于一体,是客家方形围屋的典型代表。据悉,范家大屋建于清代雍正元年(1723年),格局为三堂两横式,占地面积1428平方米。“几百年来,范家大屋一直都是新庄范氏族人的聚居地。上世纪90年代,随着社会的发展,各家各户都建了新房,才陆续搬出了大院。”当地村民介绍。

冼永城介绍,文物普查发现,我区有近15%的客家风格文物建筑登记在册,在我区文物建筑中占据了相当比例,客家风格建筑和广府风格建筑散落白云,构成了白云独特的建筑格局,我区文物建筑的多样性具有重要的研究价值。