编者按:《广州市文物普查汇编·白云区卷》记载,白云区在秦汉时属番禺,隋唐归南海,自北宋中期起,同时属番禺和南海。在约两千年的历史变迁中,各姓氏宗法相传,世数遥远,支派星罗。如今,在白云区,基本上每个村都有多个姓氏,有着属于自己的姓氏故事,而且多数大姓是聚族而居,建有宗祠,修有族谱。

即日起,白云融媒推出“白云族记”系列报道,以祠堂为载体,讲述各姓氏的起源与迁徙繁衍、民俗礼仪与文化传统、宗族文献与典籍、姓氏人物的生平和贡献等,全面展现白云姓氏文化的独有特色与丰富内涵。

俗语云,水有源,树有根。人类的繁衍,如有源之水,源远流长;如有根之树,根深叶茂。白云谢氏,是扎根白云大地世代繁衍的众多姓氏之一,一脉自南雄珠玑巷南迁到江高镇大田村有近800载,一脉从梅县西徙至太和镇谢家庄村已超300年。广府谢氏与客家谢氏如水赴壑,择良田沃土而居。数百年来,白云谢氏开枝散叶,绵绵瓜瓞。

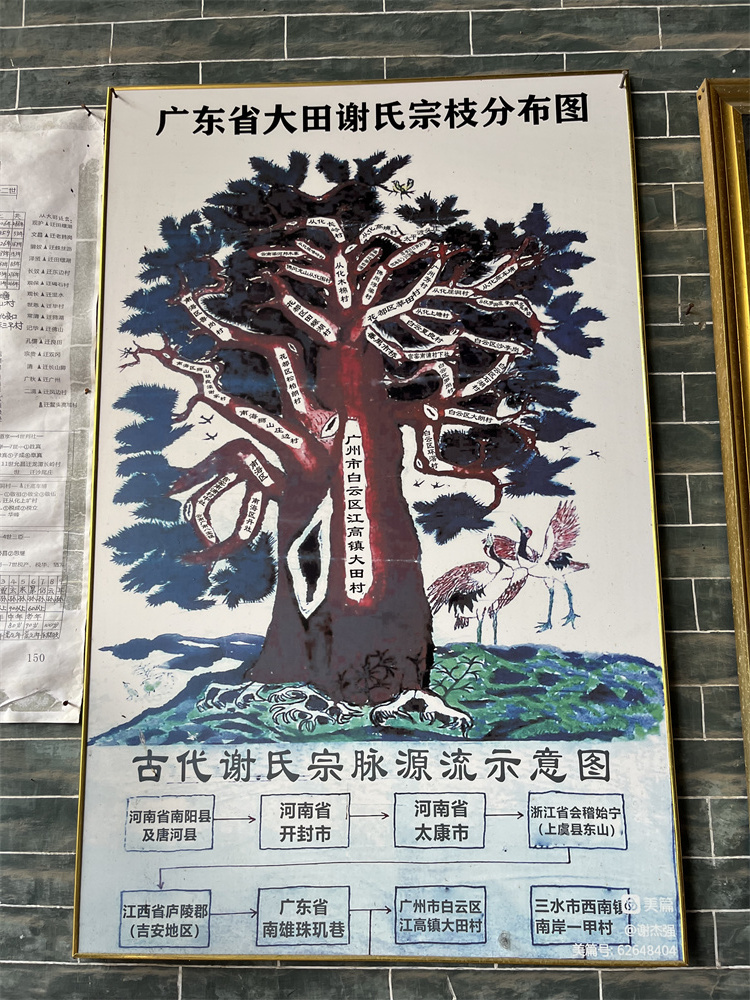

江高镇大田村谢氏分支图。

大田谢氏避难南迁

谢家庄谢氏赶考觅胜地

据传,南宋度宗咸淳年间,有貌美宫人苏氏出逃京城,后被运粮上京的南雄府始兴县牛田村富民黄贮万所得,携归南雄珠玑巷。后皇帝敕令复妃,但苏氏已出逃久矣,兵部尚书张英贵命各地严行访缉。后黄贮万将苏妃改姓姜氏(注:又称“胡氏”),立为宠妾,可是黄贮万家仆反主出逃,将姜氏行踪泄露。张英贵知道此顽民违法作孽,恐皇帝察觉,于是伪称在南雄始兴县牛田村择地建造兴良平寇等寨,聚兵镇守,以求国泰民安。

不到十天,批文严行迁徙,当时牛田村坊五十八村的众多居民莫不怨恨叹息,唯有珠玑巷居民九十八家,有乡宦陆訚圣、罗贵等共同商议,曰:“自祖传闻南方地面广阔,必有好去处,众想开辟住址,朝夕相见,仍如今日故乡也。”众人附和,称“迁徙非常民生无赖矣”,于是签名一起到本县、府上报批准,陆续南行。

广府人主要自唐宋时期经粤北南雄珠玑巷迁入。因此,珠玑巷被称为广府人的祖居之地,是中国三大寻根地之一,是广府文化的发祥地,被誉为“中华文化驿站,天下广府根源”。

“我们太公六郎(字忠卿,号六翁)是第一批‘三十三姓,九十八家’由官府出具文引的移民南迁珠江三角洲的唯一谢氏,1265年迁徙到当时的番禺县慕德里司杨武都大田乡(今江高镇大田村),是珠玑巷南迁中的鼻祖。先祖是乘船来的,当时这里周边都是滩涂,大田谢氏自此在这里依水而居。”大田村年过八旬的老人谢沛忠说,谢氏族谱早在“文革”时期就被付之一炬了,后来从谢氏其他分支的族谱拼凑出渊源,太公六郎是开姓始祖谢申伯二十九代孙谢夷吾的第四十四代孙,是会稽东山谢氏谢衡的第三十八代孙。

花开两朵,各表一枝。同为申伯谢氏,与珠玑巷南迁而来的大田谢氏有所不同,太和镇谢家庄的谢氏村民是从梅县西迁而来的。据谢氏族谱记载,谢氏入粤先祖于明朝初年,从福建省连城田心迁入广东省梅县白渡苏古井开基,康熙四十四年(1705)这一脉的谢氏十三世祖、秀才谢嗣英(字德锡,号粤振)赴省城参加乡试,他此行还有一目的,因谢氏族人兴旺繁荣、人口众多,白渡镇莲塘岗地处山区,耕地稀少,不利于后代居耕生活,希望寻觅一处水土异地乔迁,筑新基,繁后代,消除远虑。

乡试后,谢德锡流连省城,四处走访,在番禺范围选择可供族人安身发展的地方,经过认真勘察、对比,看上了慕德里司赤迳堡军田一带的肥沃水土,认为在此落籍必有后福。谢家庄八旬老人谢维忠介绍,1705年,谢德锡带领族人偕家眷从梅县白渡镇莲塘岗迁移前来太和创业开基,最初落脚在军田,垦荒置地耕作。

世代拼搏开拓家业

修建祠堂祭先祖传文脉

自梅县迁徙而来,经过大约半个世纪的发展,到乾隆十五年(1750),谢氏先祖与族人谢成锦、谢日拱三人,合资在太和买了当时苏姓的两个祠堂以及部分土地,以作为谢氏祖祠的用地。翌年,三人再次联合谢海仁、谢海和、谢海孚、谢海若等人,合资买下了祖祠至大山塘及南边坑南北一带土地,并于乾隆二十五年(1760)开始修建祠堂。修建祠堂时,谢氏先祖在地下挖到了一块刻有“谢家庄”的碑刻,原来苏姓来此定居以前,曾经有谢姓在此定居并形成村庄。因为这块碑,谢氏族人决定将当地叫作谢家庄,一直沿用至今。

太和镇谢家庄。

据记载,谢氏宗祠的堂号为“荫兰堂”,为祭祀谢德锡而建,建设之初只有简单的一进,乾隆五十一年(1786)开始进行整修,光绪十八年(1892)进行了扩建,增加了两侧的衬祠及壁画,形成了如今谢氏大宗祠三路三进的宏伟格局。

谢家庄村谢氏大宗祠。

谢氏宗祠的堂号为“荫兰堂”。

谢维忠介绍,原来的谢氏大宗祠保留了很多壁画、石雕、灰塑,可惜在“文革”时期被毁掉了,谢氏大宗祠自抗战胜利后办了小学,因此避免了被拆的下场。同样幸存下来的还有谢氏族谱,该老旧族谱修于何时无从考究。为了抢救老族谱的内容,谢家庄村在1993年和2017年两度重修族谱,目前也计划再修族谱。如今,谢氏一脉还传承着“锡海方文、大清国、鼎乾坤、宝树家声日月长”等字辈文化。

20世纪40年代初,日寇占领谢氏大宗祠8个多月。为了抓游击队员,日寇以此为基地,经常扰民。日寇走后,留下各种各样的东西。谢氏族人将这些东西搬到祠堂第三进的天井进行焚烧,不料东西过多,引发大火,烧毁了第三进,所幸2006年大修宗祠时修复了。如今的谢氏大宗祠,处处显露古色古香的气息,灰塑多为珍禽异兽,壁画则以道家神话传说或儒家经典为主,如八仙过海、竹林七贤等。

谢家庄村谢氏大宗祠最为浓墨的一笔,是曾作为广州起义部队撤出广州的宿营地。当时有1000人驻扎在谢氏大宗祠,彼时该祠堂有6个大锅,再加上谢氏祖先收田租拥有众多谷仓,由此这里成为后撤起义军粮食供应的强大后盾。

“我们大田村的谢氏大宗祠始建于明代万历三十三年(1605),一开始也没有这么大,都是世代努力开拓耕耘,历经多次重修,才逐渐将祠堂扩建成如今的模样。”谢沛忠说,祠堂为祭祀谢忠卿而建,中堂保留着明代崇祯年间巡按广东监察御史葛徵奇所题牌匾“佑启堂”,是祠堂保留最久远的一块木匾。民国初年,谢氏大宗祠用作大田村的学校,素有“大田母校”之美誉。此外,大田村里还保留了原珍谢公祠、询良谢公祠、资恒谢公祠等谢氏分支祠堂。白云区内大朗、夏良、环滘等也建有谢氏大宗祠。大田村的谢氏族谱在“文革”时被毁,有族人不舍族谱就此消失,连夜抄写,但残留不多,2016年从其他分支族谱中找相关记载后,重修了族谱。

大田村的谢氏大宗祠。

谢氏大宗祠中堂保留着明代崇祯年间巡按广东监察御史葛徵奇所题牌匾“佑启堂”。

开枝散叶数十代

人才辈出代代兴旺

两脉谢氏扎根白云大地,数百年来开枝散叶,绵绵瓜瓞。谢氏自在大田村开基后,已传承30多代,族人遍布珠三角地区,如白云区大石岗、大朗、夏良、环滘、石湖、沙亭岗、罗岗,花都区莘田、田螺湖、松柏朗,从化区木棉、长岭、高埔,荔湾区芳村,番禺区市桥,佛山市南海区鲁岗、丹灶,以及顺德、清远、东莞等地,人口估算超30万人。

数百年来,每逢农历九月初五,便是大田谢氏的祭祖日。是日,大田村谢氏族人以及大田分支的族人,都会到位于江高镇杨山村的凤凰山,修葺坟墓,寻根探源,缅怀先祖,共话亲情。

宝树流芳,世代相承。谢维忠介绍说,300多年来,谢家庄谢氏落地后,人口繁衍,很快成为村中第一大姓,传承至今约17代,主要分布在谢家庄、和龙等地,族人超9000人。此外,还有先祖的兄弟、叔伯的后人分布在竹料、金盆等地。

每年清明节,谢家庄谢氏族人都到位于太和镇穗丰、白山村一带山林祭祀先祖,每三年则会在重阳节自愿到梅县进行拜祭。数百年来,谢氏一直保留着客家风俗、习俗、方言,并保留了食用鹅汤粄、客家扣肉、梅菜等饮食习惯。

悠悠历史绵长,济济人才辈出。清道光十七年(1837),谢家庄谢氏第五代族人谢大来,联同石湖营关朝亮、上南村汤朝辅,酌商在竹径茂林的望岗岭开辟墟市,取名“太和市”。建墟时开始筹建联升社学,当时为了加强太和地区的和睦议事,时人推选了五位绅耆为副理,谢家庄谢文旭为其中之一。

三元里抗英斗争时,谢家庄谢世恩、谢鸿恩等人积极响应,召集各乡绅耆,组织义勇,奔赴牛栏冈、黄婆洞打番鬼,在围攻四方炮台时,以谢世恩为首领的联升社乡勇一马当先,把义旗先竖立于四方炮台,得到官府赞赏,获得“戮力歼魁”匾额以及“赐羊酒 银一千两”奖赏。谢家庄谢氏第五代、第六代共有6人立军功六品,3人立军功七品。1842年冬,谢世恩、谢鸿恩等人为防夷,积极捐资倡建东平公社和东平社学。

如今,大田村谢氏大宗祠门口仍竖立着8块旗杆石,分别刻有“乾隆庚辰科进士钦点翰林院谢敦源立”“乾隆丁巳恩科进士谢堈立”等字样。谢沛忠介绍,旗杆石曾被用来砌路面,是2006年祠堂重修时,才重新挖出竖起来,它们记载着谢氏历代的风流人物,是谢氏子孙后代在清朝时考取功名后光宗耀祖的见证,也是为激励后世子弟继往开来。

大田村谢氏大宗祠门口竖立的旗杆石。

抗日战争时期,烽火硝烟弥漫之时,大田村谢氏族人与其他姓氏一同,英勇参战,曾遭到日寇报复,祠堂的左边衬祠被烧毁。也有谢氏族人加入广东人民抗日游击队东江纵队,在解放战争中挥洒革命热情。

宝树森森畅茂,芝兰处处闻香。如今,白云这片土地,仍滋养着一代又一代谢氏儿女。数百年来,白云谢氏,春兰秋菊,落地生根,开花结果。

文 | 陈淑娴

图 | 李枫 陈淑娴

通讯员 | 冼永城 温剑平 江高镇

编辑 | 吴秋兰 李杏婵

审核 | 罗盛光 戴日模

签发 | 刘海裕