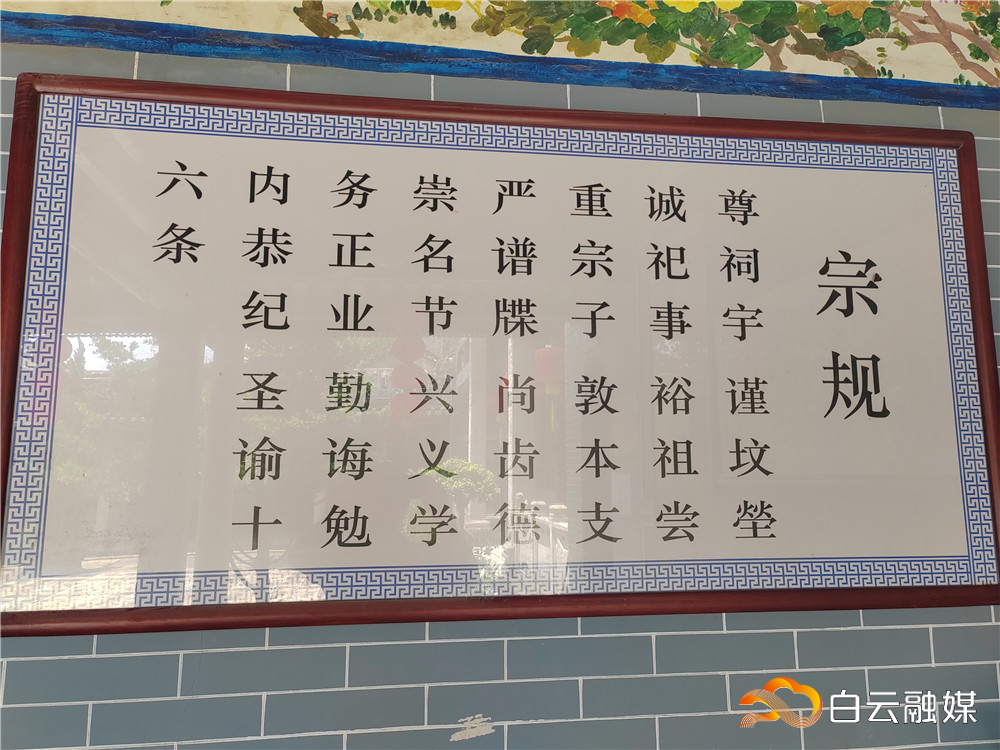

“崇名节,兴义学,务正业,勤诲勉……”这是人和镇大巷村曹氏宗祠的宗规,它鞭策了一代又一代的曹氏子孙。700多年前,曹氏先祖从南雄珠玑巷南迁至流溪河福地鸦湖乡定居。700多年来,曹氏一族在鸦湖乡繁衍生息、开枝散叶,目前曹氏宗亲已有几万人,遍布海内外各地。曹氏子孙不管身在何处,皆恪守宗规,努力生活,谨记先辈们创业之艰辛,传承优良传统,齐心协力,共同为宗族的繁荣发展、为白云的发展出一份力。

落地流溪河福地

曹氏宗祠见证家族荣光

位于人和镇大巷村的里正曹公祠是曹氏迁徙人和后建成的第一个曹氏宗祠,于明神宗万历二十一年(1593)建成。400多年里,这个宗祠经过4次维修翻建。曹氏宗祠在“文革”期间曾遭受严重破坏,2016年大巷村曹氏筹资重修宗祠,得到了海内外宗亲的全力支持,2018年完成重建,通过修旧如旧的方式重现了当年宗祠的风采。

曹氏宗祠是当时禺北地区最大的宗祠,该宗祠第二次重修时,清朝探花李文田为其题写了牌匾“曹氏宗祠”,目前宗祠的牌匾依然沿用了当年李文田书写的字体。

人和镇大巷村曹氏宗祠于2018年重建,宗祠的牌匾沿用清朝探花李文田书写的字体。

曹氏宗规。

2018年重建的曹氏宗祠占地1785平方米,坐西朝东,平面布局呈长方形。宗祠前后分为4进,每进面阔均为五间,斗拱雕刻禽兽、花鸟、回纹、龙纹图案,雕刻工艺精致。整个宗祠无论建筑外观还是内部细节设计,无不透露精致。

人和镇大巷村的曹氏宗祠建筑外观及内部细节设计精致。

目前,人和镇鸦湖村、矮岗村等地的曹氏宗祠都是大巷村曹氏宗祠的兄弟祠,风格上参照该宗祠,但规模都比这个宗祠小。

位于人和镇鸦湖村的曹氏宗祠。

曹氏家族于何时从何地迁徙到人和镇?曹氏宗祠管理委员会负责人曹立群告诉记者,曹氏族人祖籍河北,南宋度宗咸淳九年(1273),第一代先祖曹氏伍隅公从南雄珠玑巷南迁,选择定居现在的石门鸦岗,“但是发现那个地方地势低洼,容易水浸,所以沿着流溪河继续寻找合适的居住地,最终选择了鸦湖乡。”

曹立群说,鸦湖乡是曹氏一族的福地,当时先祖一共生下了七个儿子,曹氏族人通称“三兴四发”,“我们是第六子南发的后人,他号里正,所以祠堂也叫里正曹公祠,我们这个祠堂也是曹氏后人迁徙到这里后修建的第一个祠堂。我们这一支目前已经有16个分支,大多数沿流溪河而居,最远到达从化。伍隅曹氏定居鸦湖乡700多年,现在有曹氏宗亲几万人,遍布海内外各地。”

重教育不分男女

曹氏家族一度繁荣兴旺

曹氏族人从定居鸦湖乡开始,经商、务农两不误,一度成为整个鸦湖地区最富有的家族。而维持这个家族长久兴盛的原因,与曹氏宗祠墙上的宗规约束有很大关系。

“‘兴义学’是宗规中很重要的一条。”曹立群告诉记者,曹氏宗祠的重要功能之一就是办学。从曹氏先祖在大巷村安家起,曹氏子孙读书的风气就奠定了基础。在中华人民共和国成立前出生的村里老人,不管男女基本上都在曹氏宗祠里上过学,所以当时的曹家人几乎没有文盲,“因为有文化,加上宗规的约束,整个家族非常兴旺。曹氏族学在当时名声在外。”

1946年,曹氏宗祠被用作学校,叫做鸦湖中心学校,男女同校。村里老人介绍,当时校门的牌匾来头不小,由著名书法家于右任题写。年逾八旬的曹智英是大巷村的名人,退休前曾是某军事学院的教授,他就曾在这个宗祠上过学。

曹智英说,当时来自本土的文人教授旧文学,来自国立中山大学的学生教授新文学。新旧文学在这里得到了很好的交融,对他的一生产生了非常深远的影响。当时和他一起上学的同龄人,后来除了他考上了南开大学,还有两个同学分别考上了清华大学和北京大学。

曹智英回忆,当时学校不仅男女同校,还可以寄宿,也有女教师,宗祠旁边的小祠堂就用作宿舍供老师和学生居住。在这里上学的学生,只要是曹氏家族的,不仅得到来自家族给予的补贴,每年还可得到来自宗祠的补贴,因此在当时营造出了村民个个送子女上学的风气。当时学校还创办了《乡声月刊》,报道祖国各地和禺北地区华侨的海外情况。

保留传统文化

海内外族人团结一心

曹氏宗规要求,所有曹氏族人都要维护家族名声,为家族作贡献。几百年来,不管曹氏族人身在何处,都会心念家乡。

“我们这里是侨乡,中华人民共和国成立后,很多海外宗亲就一直全力支持家乡的建设和族人的发展。”曹立群说,在交通和信息不发达的年代,鸦湖乡幸福会是海内外曹氏族人沟通的桥梁和纽带。

华侨曹瑞洪是里正曹公祠这一支的知名华侨之一,在中华人民共和国成立初期,他全力支持家乡建设,20世纪60年代曾被任命为广州郊区副区长。

记者了解到,鸦湖乡的曹氏族人依然保持了很多传统,这些传统将所有的曹氏族人凝聚在一起。扒龙舟就是其中之一,经过几百年的发展,鸦湖乡形成了固定的龙舟景鸦湖景。

目前,人和曹氏还保留了年宵贺庆、重阳祭祖等活动。据了解,以前,大巷曹氏宗祠在正月期间都会举行大型祭祀活动。祭祀时,在祖先灵位的正前方,会摆放族人准备好的祭祀物品。目前这些传统仍然保留,包括祭品的种类、摆放方式等。

尽管城市化的步伐不断加快,正在飞速地改变着传统的乡村习俗和文化,但是宗祠就像一只无形的手,把同一个宗族的村民紧紧联系在一起,让宗族的传统文化延续流传。里正曹公祠管理委员会日常除了管理祠堂,还会开展助学活动,联络其他村的曹氏宗亲,举办各类传统文化活动。通过这些活动,让年轻人记住先辈们在鸦湖乡创业时的艰辛,传承优良传统,鼓励所有曹氏族人齐心协力、勤勉努力,共同为宗族的繁荣发展作出应有贡献。

文 | 杨黛清

图 | 伍世柱

通讯员 | 刘珍

编辑 | 黎燕逢 方欢欣

审核 | 罗盛光 戴日模

签发 | 刘海裕