南宋时期,战乱连连,董姓族人迁居广东南雄珠玑巷。后来,董姓祖裔隆公率眷由南雄县珠玑巷南迁到珠江三角洲,在番禺县石牌乡站稳脚跟一段时期后,又因逃兵祸再度迁徙,裔隆公之孙宗仁以及儿子应昂听闻北村地广人稀,易于耕种,故迁居北村,广置田地盖芦建舍,卜居仁寿里北向居住。当时宗仁年过八十,死后尊称北村董姓始祖,号昭睦堂。董氏一族与表亲徐氏一族在现在龙归北村定居600多年,繁衍壮大,因重视文化教育,族中文人墨客辈出。

珠玑巷南迁而来,定居北村600余年

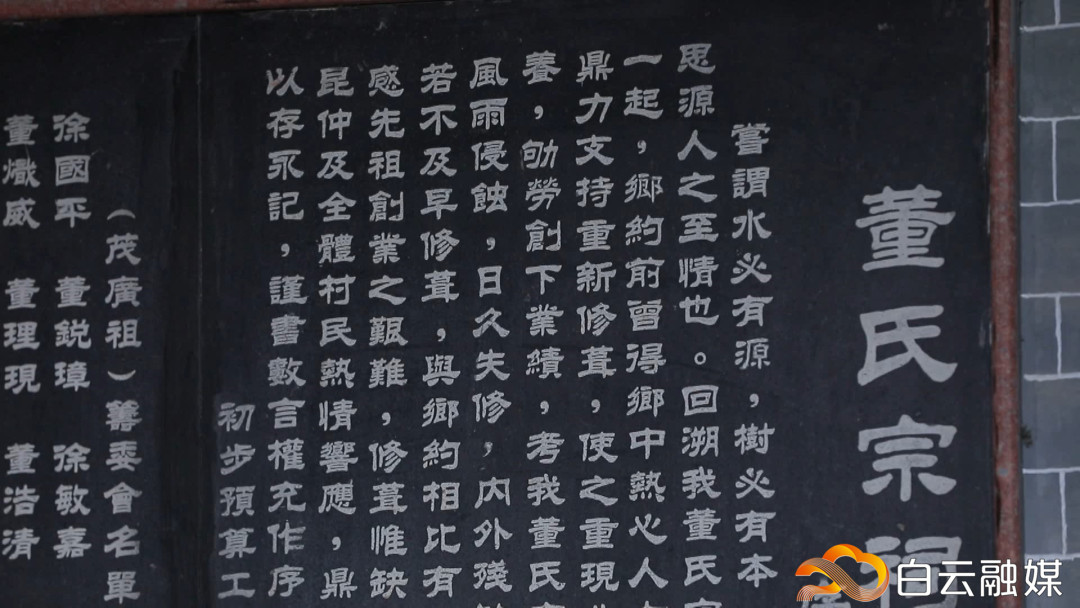

走进龙归街北村,看到董氏宗祠一派古朴肃穆,宗祠大门上刻“董氏宗祠”四个苍劲有力的大字,为晚清时顺德书法家苏若瑚所书,据称其一字千金,由此可窥见董氏一族的经济实力和人脉。横额上端是一幅竹林七贤作品,描绘晋代七位文人在竹林饮酒赋诗的场景,也与董氏一族文人墨客辈出的历史相互呼应。

董氏宗祠。

据门额记载,董氏宗祠始建于光绪二十一年(1895),于2008年重修。宗祠坐北朝南,砖木结构,三路二进,由主祠、衬祠及青云巷组成,总面阔22.05米,总进深20.95米,主路面阔三间12.5米。

宗祠大门两侧悬挂木刻对联“豢龙世泽茂伏虎家声广”,重修后的对联由族人董世荣操刀雕刻。董世荣告诉笔者,“豢龙”二字背后藏着董姓的来源。

据《左传·昭公二十九年》记载,黄帝的己姓子孙中有个叫叔安的,被封于飂(在今河南),称为飂叔安。飂叔安的儿子董父,为舜帝驯养龙,被舜帝赐姓为董,任为豢龙氏,封之于鬷川(在今山东),他的后代便以董为姓。这便是董姓的来源。

宋末战乱频仍,一路南迁到南雄县珠玑巷的董姓族人听说岭南土地十分肥沃,便南下到珠江三角洲,来到番禺石牌安家落户。董氏先祖在石牌村站稳脚跟,繁衍生息,至元朝末年,为逃兵祸,一世祖太公携子从石牌村到花县(现花都)黄竹湖村探亲,后闻北村地广人稀,易于耕种,遂在北村仁寿里北向而居,至今已有600多年。这就是北村董姓的起源。

迁往珠江三角洲的董氏,有前往石牌、北村的,也有前往今钟落潭镇梅田村的,北村和梅田村董氏同为一支,如今往来依然密切。北村董姓后人每年到梅田村拜祭祖坟,都得到梅田董氏兄弟热情帮助,他们会提前一天便将路上杂物清理干净,并派治安人员指挥入山的车辆,疏导人流。拜祭结束后,北村董氏集中回祖祠聚餐,梅田董氏兄弟一定派员出席,大家相聚一堂开怀畅饮,到夜深才惜别,传承浓厚的兄弟情谊。同样,梅田兄弟拜太公山,北村兄弟也一定前往祭奠,以表心意。晚上,两村董姓族人共聚一堂,弘扬祖德。

世代重视教育,书院群书声绕梁

沿着北村村前大街再往前行,可以看到怀村董公祠,这是北村董姓族人为纪念先人董怀村而建的宗祠。该祠始建于清同治年间,门额记载宗祠于光绪年间进行重修。怀村董公祠坐北朝南,一路两进加后楼,总面阔13.85米,总进深32.5米。宗祠正门上方镶嵌着“怀村董公祠”五个大字,题字出自清代书法家、北村乡民董起庾之手,笔画干净利落,可见题字人书法功底。

怀村董公祠。

董氏一族文人墨客辈出,其中最为出名的莫过于书法家董起庾,除了北村、夏良、棠溪等地祠堂有其笔迹,惠州著名客家围屋“会龙楼”“碧滟楼”、马来西亚“广肇会馆”皆有其题字,如今广东省博物馆也收藏有他的作品。他本人也是岭南著名书画家邓芬的启蒙老师。后来,董氏一族还源源不断出现了董仲泰、董道章、董昭远、董昭志、董昭明、董毅贤等有名气的书法家、教育工作者。其中,董毅贤出国到加拿大温哥华后,任禺山总公所中文秘书,当地唐人街路牌上的中文路名皆出自其手。

文人墨客层出不穷,可见董氏一族对文化教育之重视。在北村,董氏与表亲徐氏同声同气,不分你我。董氏、徐氏注重后代教育,建设的书舍数量在禺北地区排名前列。当时,村中书舍星罗棋布,处处可闻朗朗读书声。这些书舍多为大户人家筹资建立,设有大厅、厢房、天井等,聘请有资质的教书先生,为自家子弟提供良好教育。北村书舍最多时有18间,多为清代期间所建,现有13间保存完好,这些书舍连成广州北部最大的乡村书院群,甚为壮观。

目前,村内书舍多改造为文化活动场所,或供村民办红白喜事。其中,北村乡约是农民书画家展览厅,月峯书舍是龙归街书画协会北村活动基地,达生书舍是龙归街北村老年人活动中心。近年来,北村举办书画展,积极培育了一批本土画家、绘画爱好者,其优秀作品在月峯书舍中轮流展出。随着艺术活动增多,古老的书院群渐渐成为村民们重要的文化基地。

北村乡约。

董氏一族崇文亦尚武,这就不得不提到600多年前相伴而来的表亲徐氏。据悉,当时董氏一族被外姓人欺负,而徐氏则精于武术,常常出手相助,并向董氏族人传授武术,以抵御外姓人。如今和平年代,学习武术更多是为了强身健体,“我们徐、董两姓不分彼此,孩子们一起学习武术、醒狮,传承非遗文化。”北村武术醒狮队总教练徐舜谦表示,学习武术、醒狮已经成为徐氏、董氏子弟的特色课程,每年寒暑假都有不少家长带孩子报名参加。

华侨出钱出力,帮助家乡建设

北村书院群保存完好,与当地华侨热心捐资密切相关。在海外的董氏华侨每年捐出大量资金,用于家乡经济社会建设。书舍作为村中重要文化设施,维护经费自然有了保障。

“在很久以前,村民、华侨就意识到只有接受教育才能改变命运,落后就要挨打。”董世荣说,在清末期间,华侨因生活所迫而远赴外国做劳工,由于没有文化而饱受磨难和不平等待遇,意识到摆脱贫困必须从提高文化水平开始,便萌生了捐资办学的想法,于是踊跃在乡里建造书舍,盼望族中子弟通过读书改变现状,于是便有了连片的书院群,一代一代董氏族人接受了良好的教育,不断发展壮大。一直以来,董氏华侨在家乡建设中发挥重大作用。1957年,归侨董镜辉就带头发动一批侨胞捐款创办了龙归华侨中学,改变了龙归地区没有中学的历史。

说到董氏一族的华侨,就不得不提著名侨领董广汉。当知道故乡集资兴建学校时,董广汉立即慷慨解囊,捐资过万港元。出生于1928年的董广汉一生乐善好施,带领华侨团体作了突出贡献。他出生于一个华侨家庭,小时候在家乡读小学,战乱时期随家人赴新西兰,长大后经营布匹生意,事业有成后,不遗余力地为当地华人社团服务。上世纪七八十年代,为了更好地联络乡亲,他带头发起成立新西兰广州郊区侨联会和奥克兰家庭联谊会。每当有中国代表出访新西兰,他必率领华侨热情接待,每次回国必抽空回故乡探望父老乡亲,传递海外华侨对乡亲们的思念之情,增强董氏一族凝聚力。董广汉曾被新西兰总督授予太平绅士衔、被英女王封赠社会服务勋章。1982年应国务院侨办邀请,董广汉组团回国观光,获赠“华侨之光”锦旗;1989年再应国务院侨办邀请回国参加国庆庆典。如今,远在海外的董氏一族华侨依然不忘家乡,经常回乡与亲人共聚,出钱出力参与家乡建设。

文 | 方洽旋

图 | 罗旻力

通讯员 | 苏祖怡 徐启锋

编辑 | 田秘方欢欣

审核 | 罗盛光 戴日模

签发 | 刘海裕