3月2日,作为白云区历史上第一部“多规合一”国土空间总体规划,《广州市白云区国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称“《规划》”)喜获广州市人民政府批复,《规划》是白云区面向2035年可持续发展的空间蓝图,是全区国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲。

作为广州市常住人口最多、中心城区中面积最大的行政区,白云区始终围绕国家、省、市重大战略,强化国土空间规划基础作用,坚持规划引领,发挥“云山珠水”特色及四大枢纽资源集聚优势,全力支撑广州全面建成中心型世界城市,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”,继续在高质量发展方面发挥“排头兵、领头羊、火车头”作用作出更大贡献。

如今,白云区站在新的历史起点,擘画现代化建设壮阔蓝图。

锚定“建设高质量发展中心城区”总体目标,为广州全面建成中心型世界城市扛起白云担当,作出白云贡献

《规划》锚定1个总体目标、3大发展定位、4项核心功能描绘城市发展蓝图。

——1个总体目标助力经济社会高质量发展。

《规划》指出,以“建设高质量发展中心城区”为总体目标,发挥广州白云国际机场、广州国际港、广州白云站、广州站四大枢纽辐射带动作用,全力推动枢纽门户功能提升,增强高质量发展动能;擦亮云山珠水的独特生态品牌,推动城乡空间高质量发展,塑造依山傍水宜居宜业宜旅的山水智慧城区。

——“3+4”的发展定位和核心功能为发展指明方向。

《规划》在发展定位和核心功能确定上扬优势、勇担当,明确全区“国际性综合交通枢纽重要门户、山水智慧城区、港产城融合发展区”三大发展定位,“国际商贸中心重要承载区、国际交往中心城市重要承载区、全国先进制造业基地重要承载区、全国民营企业科技创新示范区”四项核心功能。

面向2035年,白云区将建成具有全球竞争力的国际性综合交通枢纽重要门户,国际枢纽影响力进一步扩大、港产城高度融合、城乡活力突出,全面支撑广州市建设具有国际竞争力的世界城市。

塑造绿色宜居、集约高效、开放繁荣、活力包容、特色魅力、安全韧性的国土空间格局

面向2035年,立足湾区需求和广州要求,《规划》强调,融入区域,融通港城,是未来白云区发展的总体方向,要持续强化城市战略空间对未来白云区发展的引领作用。

《规划》要求落实广州市“一带一轴、三核四极”的多中心、组团式、网络化城镇空间结构,充分利用白云区“轴带极核”兼具的空间优势,发挥链接极核功能,深度融入极核发展。一是围绕广州白云国际机场、广州国际港等空铁枢纽,联动佛北战新产业园和国家知识中心城,共筑产业极点,建设大湾区北部智造产业走廊;二是以白云湖数字科技城为主体,融入广佛同城,共建广佛全域同城化合作示范区;三是全面贯彻落实《南沙方案》,主动融入、主动对接、主动对标“面海新城”,实现联动发展。

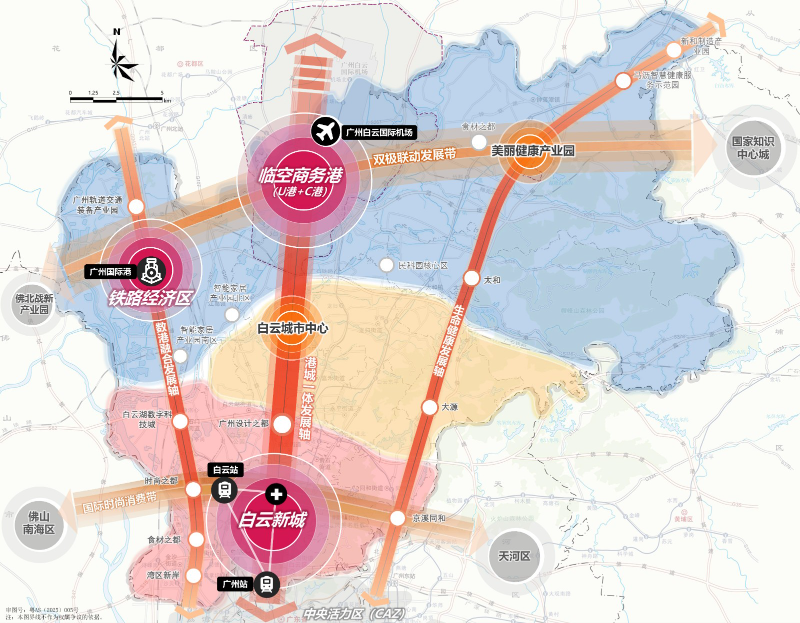

经过历版规划的引导,白云区的城市空间逐步优化和明晰。本次国土空间总体规划坚持港产城融合、紧凑布局、融湾联动,优化形成白云区“三轴两带三区”的城镇空间结构。

——《规划》要求,持续强化三条南北向发展轴。港城一体发展轴—链接北部增长极与中心城区,充分发挥临空商务港、民科园核心区、白云城市中心、白云新城等重点区域功能,推动港产城融合发展;数港融合发展轴—积极融入广深科技创新走廊,以白云湖数字科技城、湾区新岸等重大平台为核心,推动制造业和服务业“两业”融合发展;生命健康发展轴—联动广州中新知识城、天河智慧城和珠江新城,串联同和京溪地区高端医药总部、美丽健康产业园等重点发展区域,发展生命健康产业。

——加快构建2条东西向的发展带。双极联动发展带—增强交通资源的战略投放,发挥北部增长极产业链组织和交通枢纽作用,强化与国家知识中心城的协同联动,发挥好市域环湾发展走廊上核心区域功能;国际时尚消费带—重点发展高水平对外开放的国际交往和时尚商贸功能,以“黄金三角”商圈(白云新城商圈、白云站商圈、广州站商圈)为核心,打造汇聚高端现代服务与国际消费功能的国际时尚消费带。

——最终形成三大发展区(北部双极联动区、中部综合服务区、南部国际商贸区),推动生产生活生态大融合,实现港强、产优、城美。

空间发展结构图

开启中国式现代化高质量中心城区建设新局面,建设港强、产优、城美的高质量发展新引擎

更开放,建设通达湾区、对话全球的国际枢纽门户。围绕广州白云国际机场、广州国际港、广州白云站和广州站,构建高效便捷的现代化综合交通体系,推动枢纽能级大跃升。规划形成11条高铁通道,实现与邻近省会城市3小时、国家级城市群5—8小时互达。构建9条城际线路、“6横5纵”高速公路网络,实现与湾区城市2小时直连直通。构建20条多层次城市轨道网络及“16横16纵”城市骨架道路网络,推动城市交通结构绿色转型、数字化转型。完善低空基础设施,打造一批示范应用场景。

四大枢纽

更活力,建设更具驱动力的创新城区。白云区坚持产业第一、制造业立区,《规划》提出落实全市“12218”现代化产业体系,做大做强“6+6+X”现代产业体系,构建“千亿引领、百亿支撑”的产业格局,推动产业科技互促双强,围绕产业链部署创新链,充分发挥国家新型储能创新中心等龙头带动作用,加快建设“6+N+X”科技创新平台体系。围绕创新链布局产业链,进一步聚力发展战略性产业集群和未来产业,加快提升特色优势产业和现代服务业。对标一流,建设广州民营科技园、白云湖数字科技城等“一园两城三都四区”重大平台。保障产业发展空间,划定工业用地控制线,加大产业用地供应,推动产业项目集聚发展,提高产业用地利用效率。

广州民营科技园

白云湖数字科技城、白云新城

更人文,建设更具辨识度的魅力城区。加强历史文化传承保护,充分发挥红色文化、改革开放文化、岭南传统文化、山水生态文化等优势,全面保护特色历史文化遗产,整体保护山、水、城、田、园交织互融的整体格局,推动城市、文化和生态融合发展。通过城市更新焕发老城区新活力,重塑城市空间格局,提升城市品质,优化人居环境。凸显“东山西水、南城北港”的城乡风貌,统筹自然环境要素,延续山水相依的地区特色,构建“通山达江、城景相融”的总体风貌格局,塑造望得见山、看得见水的景观视廊,确保主要山脉水系、都市地标、城市轴线等视觉感知的通透性。

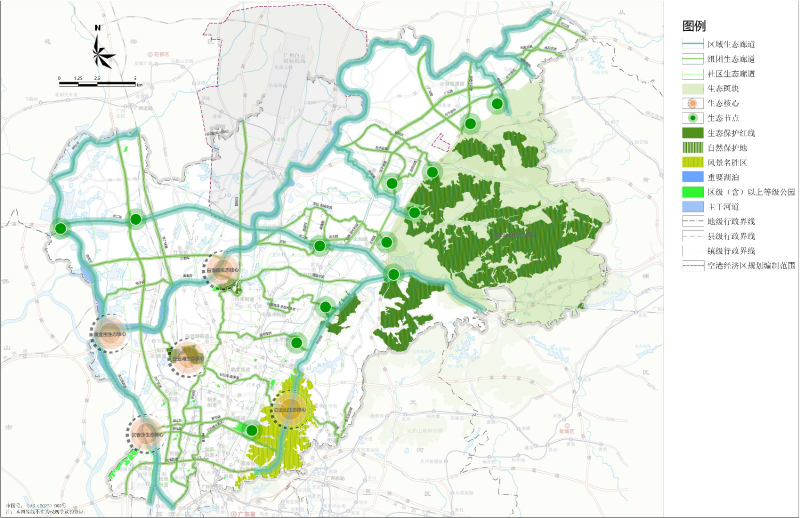

广州设计之都

更生态,建设高质量发展绿美白云。加强生物多样性保护与修复。建立具有岭南特色的自然保护地体系。重点保护白云湖湿地公园、白海面区级湿地公园等,推进栖息地生境修复,保障水鸟迁徙网络的完整性,提升生态系统质量和稳定性。构建“一片多廊、五核多点”的生态空间格局,形成连通山水、贯穿城区、功能复合的“区域—组团—社区”三级生态廊道网络,推动生产生活生态大融合,强化生物多样性、景观游憩、过滤污染物、防洪调蓄等生态服务功能。完善“生态公园—城市公园—社区公园—口袋公园”四级城乡公园体系,塑造高品质城乡休闲游憩网络。结合山体、河涌水系和城市生态廊道,串联各类公园,融入休闲娱乐、运动健身、科普教育等功能,构建由绿道、碧道、登山步道、古驿道共同组成的城乡休闲游憩体系。

生态系统保护规划图

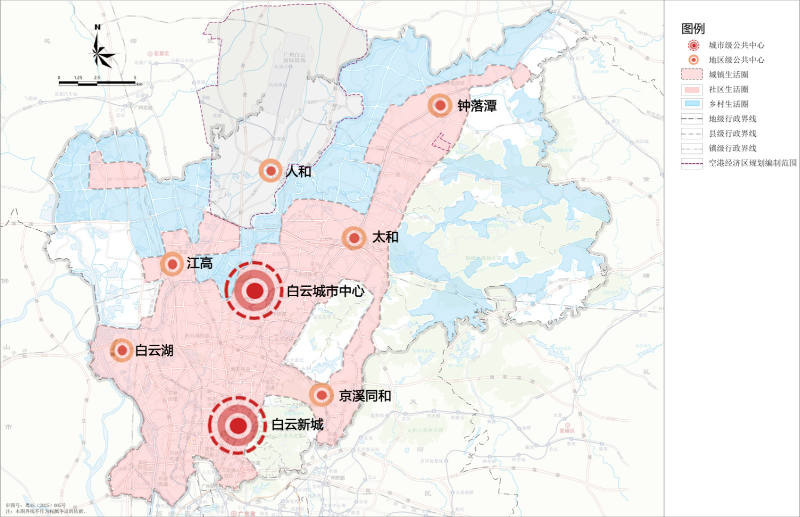

更包容,以人民为中心,建设更具幸福感的宜居城区。规划形成“城市级—地区级—社区级”三级公共服务空间体系,着力强化造白云新城、白云城市中心两个城市级公共服务中心建设;重点提升白云湖、京溪同和、江高、钟落潭、人和、太和6个地区级公共服务中心,满足各片区市民综合服务和文化休闲需求,持续提升行政、文化、医疗、体育等公共服务设施建设;结合地区人口规模与发展需求,合理设置社区级公共服务中心,实现公共服务与就业岗位均衡化布局。打造“15分钟工作生活圈”,以社区生活圈为单元完善社区级公共服务设施,形成便捷、舒适的公共服务网络,满足全体居民多元化公共服务需求。

城乡生活圈和公共服务设施规划图

结合白云新城、白云城市中心,集中布局文化地标,提升城市级公共服务中心能级,规划新增文化设施22处。全面推进基础教育均衡化、优质化发展,满足人民群众日益增长的优质教育需求,通过新建、改扩建,提升优质教育设施服务水平,规划建设优质教育设施10处。推动优质医疗资源扩容和均衡布局,夯实基层能力,高标准配置医疗卫生设施,完善医疗卫生服务网络,按照“一街道一中心、一镇一院、一村一站”完善基层医疗卫生机构服务网络。推进全民健身服务的均等化、品质化发展,结合白云城市中心布局体育中心,提升区城市级公共服务中心能级,规划新增46处体育设施。积极应对人口老龄化趋势,完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,规划新增30处养老设施。

南方医院白云分院

加强安全韧性设施建设。建立各类灾害监测预警系统,形成点线面相结合的应急空间网络。统筹建设城市防洪(潮)体系,增强城市防涝能力。提高防震抗震和地质灾害防御能力。构建多水源联合调度供水系统,建设现代化电网,优化形成多气源、多点供气的天然气供应格局。完善垃圾分类全流程体系,加强各类固体废物处理设施建设。

更智慧,建设更具感知力的数字智慧城区。建设全领域应用、全要素管控、全周期管理的数字白云。包括依托国土空间基础信息平台,实现各部门之间的数据共享和信息交互,提升数字化治理水平;依托国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,实现耕地保护、地质灾害监测、土地综合监管等多场景应用;健全国土空间规划动态监测评估预警机制,实现国土空间规划编制、审批、修改和实施监督全生命周期管理。

奋力打造广州高质量发展主阵地和动力源

建设高质量发展中心城区

广州白云,勇挑大梁,奋进争先!