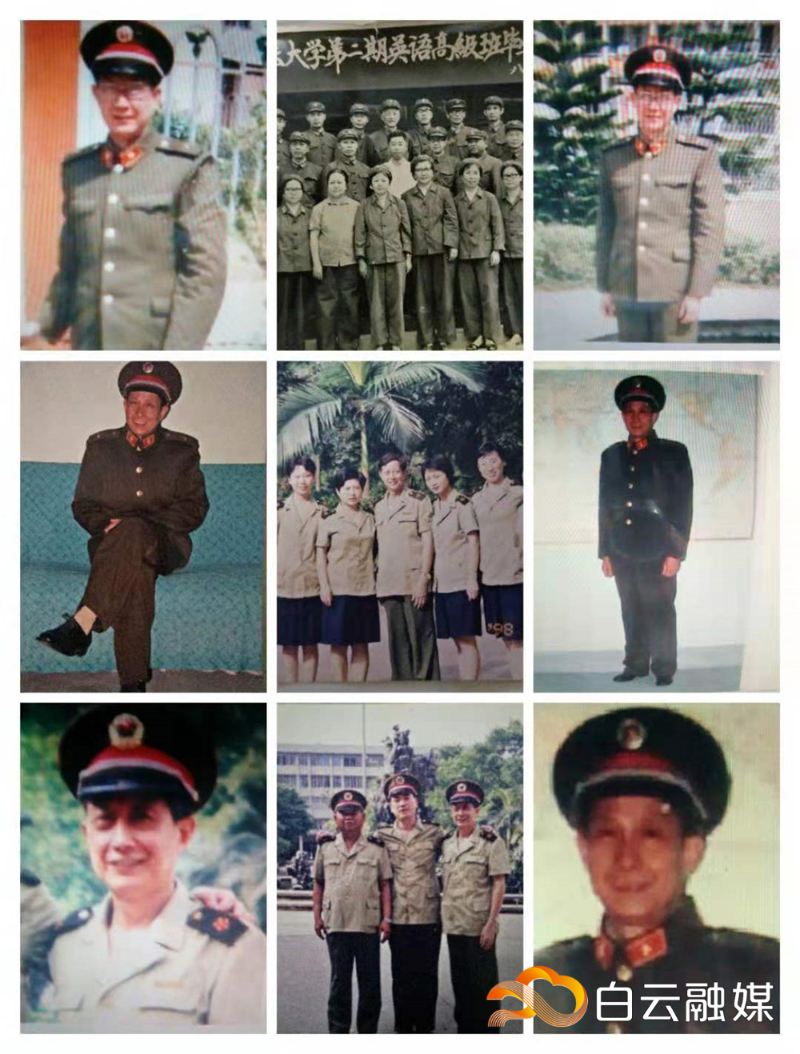

张新民是广州市白云区军休三所的一名退休老兵,也是一名缅甸归国华侨。1952年,怀着一片爱党爱国之心,他从缅甸回到祖国,作为有志青年,接受党和祖国的教育和培养。奉献青春是归侨最大的荣耀,张新民一生热爱祖国、热爱共产党,在事业上敬业爱岗,奋斗不息,为我国的国防事业和教育事业作出了积极的贡献。

张新民。

海外赤子之心,自幼向往新中国

上世纪20年代,张新民的父亲张培道和叔父在家乡江门新会一带从事革命活动,他们都是共产党员。1927年,响应广州起义的五邑暴动失败后,张新民的叔父被国民党反动派逮捕,在广州红花岗(今广州起义烈士陵园内)壮烈牺牲,父亲被迫经香港逃亡到缅甸抹谷。在那里,父亲不忘共产党员的使命,继续从事缅甸华侨爱国民主进步事业。

张新民出生在这样一个革命家庭,从小就受到父母的教育,要继承叔父的革命遗志,他小小的心灵里热爱共产党,向往新中国。

1952年6月,张新民历经辗转,终于回到了祖国。“在深圳罗湖桥头,当我第一次见到持枪站岗的解放军,见到五星红旗在海关高高飘扬,听到大喇叭播放着‘歌唱祖国’的嘹亮歌声时,我激动得热泪盈眶。”张新民说。

回祖国升学,张新民的初心是明确的,就是为建设祖国而学习。1952年9月,他考入了广东华侨中学。中学期间,他一直勤奋学习,尊敬老师,遵守校规,品学兼优,并加入了共青团。

1958年,张新民进入中山大学外语系学习。1963年,经过5年苦读,张新民大学毕业,被分配留校,到历史系东南亚历史研究室研究缅甸历史。

投笔从戎,爱国敬业为国防

“为祖国而学习,学业有成后,就要全心全意为祖国服务,哪里需要,就到哪里工作,坚决服从,不讲价钱,毫无怨言。这就是我一生报效祖国的理想、诺言和行动。”张新民坚定地说道。

然而,时局难料,仅仅过了半年,张新民还没来得及正式开展研究工作,就被派去参加广东省委工作队。1965年5月,张新民接到通知,要到广西桂林步兵学校报到,参加两个月的集训,8月征调参加解放军。因为越南战争爆发,中国要援越抗美,广州军区需要征集一批英语人才,集训后派往越南。至此,张新民开始了他长达33年的军旅生涯。

在军队服役,要经历很多艰苦。“祖国召唤我参军,为国防建设服务,我毅然服从祖国需要,离开优美舒适的中大校园,毫不迟疑,毫无怨言。”张新民回忆说,参军后,他先到广字415部队当兵锻炼。这是一支侦察部队,射击投弹、摸爬滚打、捕俘格斗、行军拉练、武装泅渡东江等,每一项训练都很辛苦,特别是全副武装渡珠江的训练,足足一个月,天天要在内河投手榴弹,练到能不停地顺水逆水游3000米以上。

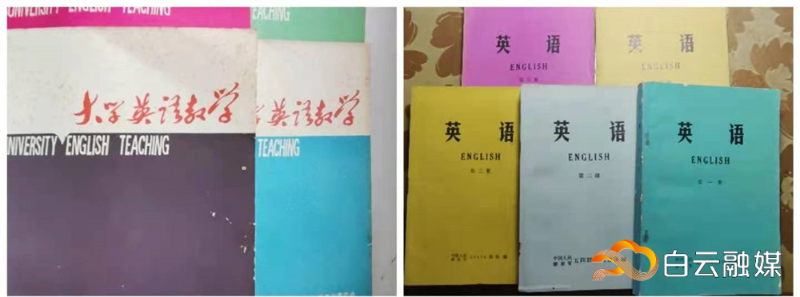

1966年5月,张新民提前结束锻炼,到407部队接受正面教育。因为援越抗美的继续,他们躲在樟木头宝山的山沟里工作。期间,张新民参与编写军事英语教材5册,内容涵盖海、陆、空、潜艇、导弹等各领域的军事词汇和术语,为培养军事英语侦听员作出了重大贡献。

越战结束后,张新民的英语教学任务也随之结束。不久后,遇上对越自卫反击战。战前,张新民被广州军区情报部派到中越边境凭祥、友谊关一带活动两月,搜集有关资料,为获取胜利赢得了先机。

调入第一军医大学,桃李满天下

1980年12月,张新民被调入第一军医大学外语教研室工作。头两年,他负责英语高级班的教学工作,任教学组长。

1982年9月起,张新民在第一军医大学独自开创硕士、博士研究生的英语教学工作。第一年,只有研究生10人,听说读写,全由他一人教。以后研究生人数逐年增加,达到每届150人。到1998年退休时,他的学生超过了1500人,可谓桃李满天下,其中著名的有中国载人航天工程航天员系统总设计师宿双宁。

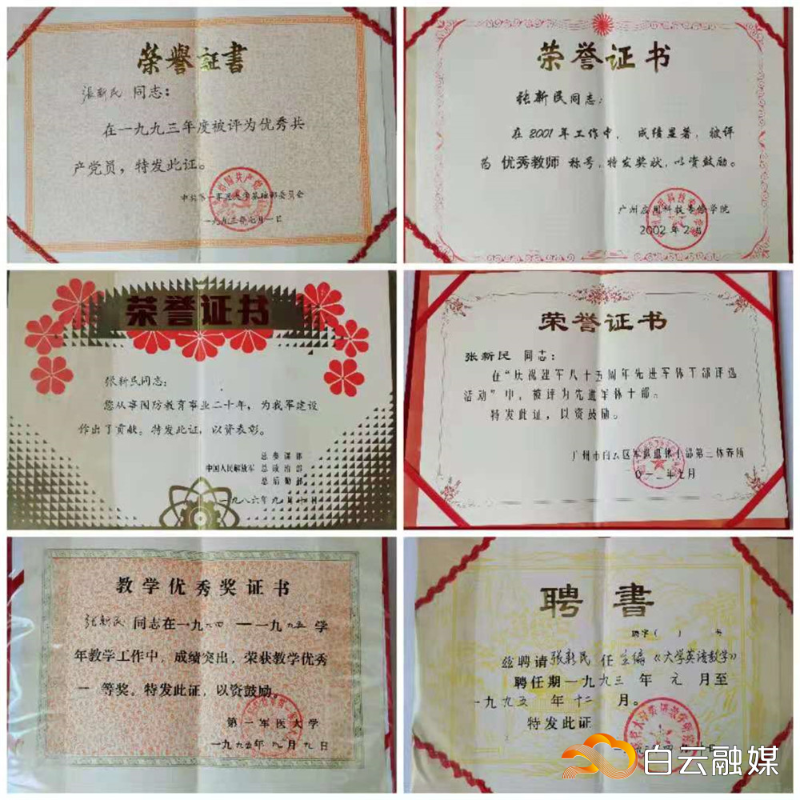

张新民1982年加入中国共产党。由于表现突出,他荣获了优秀党员、教学优秀一等奖、廉政建设先进个人、社会主义精神文明先进个人等荣誉,并获解放军总参谋部、总政治部、总后勤部颁发“从事国防教育三十年”八一奖章。

张新民荣获优秀党员、教学优秀一等奖等荣誉。

张新民获得“从事国防教育三十年”奖章。

上世纪80年代初期,应广东省卫生厅的要求,张新民积极参与夜校医学英语教学。1986年起,他担任广东省大学英语教学专业委员会常务理事、学术刊物《大学英语教学》主编,参与协助指导全省的大学英语教学与统考工作。

从教半个世纪,他培养了大批人才,在自己从事的学科领域作出了卓越贡献。

归国近70年,见证祖国发展巨变

张新民于1952年回国,到现在将近70年了,见证了中国发展的日新月异。

“我无愧于父辈和广大海外华侨希望祖国繁荣富强的愿望,我在祖国发展的伟大事业中,有幸作为一名参与者,出了一份绵力,尽了应尽的义务。华侨与祖国共命运,我感到很荣幸、很光荣。我的一生没有遗憾,我从来不后悔回到祖国。”张新民饱含深情地说。

张新民(左)。

“我还记得,我们一家在缅甸居住的是泥坯房,生活条件十分艰苦。”张新民回忆说,归国后,他和家人定居在广东这个改革开放的前沿地,从泥坯房搬进了专门为归侨建造的砖房,居住条件得到了改善。如今,当年落户广东的归侨,早已融入了当地生活,住上了新房,日子越过越好。“以前,我们一家5口住的房子只有15平方米,挤得不得了。现在我们居住的环境非常好,房子很敞亮。”

张新民说,以前,他们一家每个月只有2毛的肉票,几个兄弟姐妹都不够吃。“几十年前,由于国家缺乏物资,人们买粮食需要粮票,买油需要油票,能填饱肚子已经算不错了。现在,只要你口袋里有钱,不用走很远的路,就可以轻松买到所需要的物品,大家的生活水平都有了明显提高。”

国富则民强,正是因为祖国的飞速发展,人们的生活水平才得以提高,海外的华侨才能挺直腰杆、扬眉吐气。“作为一个特殊的群体,为祖国奉献青春是我们归侨最大的荣耀。自回国以来,我从未后悔自己作出的每一个选择,所做的每一个努力,我衷心祝愿祖国的明天更加美好。”张新民充满信心地说道。